【日本の大学×AI活用】全国26校の事例をまとめて徹底紹介

上智大学

英語論文執筆支援にAIを活用

上智大学大学院グローバル・スタディーズ研究科は、英語論文執筆支援のためにAIツール「Paperpal」を導入しました。

非英語圏の研究者にとって負担となる英語表現のチェックを、AIが文脈に応じて適切に補助。

研究者や教員の執筆効率向上と、国際学会での成果発信力強化を目的としています。

これにより、研究の質を維持しつつ、時間的負担の軽減が期待されています。

長崎大学

AI-OCRで職員履歴書をデジタル化

長崎大学は、業務効率化の一環として、生成AI支援サービス「Dgent」を導入し、職員の手書き履歴書をAI-OCRでデジタル化する取り組みを始めました。

これにより、手入力の手間やミスを減らし、データの検索・活用を可能にする環境が整備されます。

あわせて、学生参加型の産学共同プロジェクトとして、生成AIやRPAの実社会応用も進められています。

論文執筆支援にAIを導入し研究活動を効率化

長崎大学は、AI英文校正ツール「Paperpal」を導入し、研究者の英語論文執筆の負担軽減を図っています。

これにより、正確かつ文脈に合った英文表現の提案をリアルタイムで受けられるようになり、論文の質の向上と研究時間の有効活用が期待されます。

初年度は500名の利用を想定し、研究の国際的発信力強化を目指します。

長岡技術科学大学

AIを活用したジェネレーティブデザイン授業を導入

長岡技術科学大学では、AIを活用した次世代の設計手法「ジェネレーティブデザイン」を学ぶ授業を開始しました。

オールインワン設計ツール「Autodesk Fusion」を導入し、学生は条件設定に基づいてAIが自動生成した複数の設計案を比較・検討する演習を実施。

3Dプリンターを用いた造形や加工機との連携も体験し、設計から製造までを一貫して学べる実践的なカリキュラムです。DX時代のものづくりを担う人材育成に繋がっています。

芝浦工業大学

生成AIによる“AI TA”を授業に導入、学習支援の個別化を実現

芝浦工業大学では、生成AIを活用したティーチング・アシスタント(AI TA)「知財バディ」を導入し、学生の学習を支援する取り組みを開始しました。教員が授業内容をAIに組み込み、学生がいつでも質問できる環境を構築。

「知的財産入門」などの講義で活用され、即時かつ回数無制限の個別対応が可能となります。

これにより、教員・学生双方の負担軽減と教育の質向上が期待されています。

名古屋市立大学

業務効率化へ、名古屋市立大学が生成AI「ガイザー」を導入

名古屋市立大学は、文書の要約や翻訳、メール作成など職員の定型業務を効率化するため、FIXER社の生成AI「ガイザー」を導入しました。

クラウド上の専用環境により高い情報セキュリティを確保しつつ、研究や教育に集中できる環境を整備。

DX推進課の設置とともに全学的な利用拡大を進めており、AI活用による生産性向上が期待されています。

神田外語大学

学生アンケートの分析にAI「Senju」を導入し業務を効率化

神田外語大学は、自然言語処理を活用したAIサービス「Senju」を学生アンケートの集計に導入。

これまで時間と労力がかかっていた自由記述データの分類作業を自動化し、約1,250件の回答を効率的に処理しました。

人手による分類のバラつきも抑え、分析の精度向上にも寄与しています。

ChatGPTで日中二言語の絵本制作、異文化理解を深める実践的授業

同大学の中国語専攻ゼミでは、ChatGPTを用いて日本語と中国語によるオリジナル絵本を学生が制作。

AIで生成した脚本案をもとにストーリーを構成し、留学生と協力して翻訳を行いました。

学園祭では読み聞かせや上映会を実施し、語学力と異文化理解を育む教育の一環として成果を披露しました。

LINEチャットボット「KUIS学生サポート」で24時間学生対応を実現

神田外語大学は、コロナ禍に対応するため、LINEの公式アカウントにチャットボット「SYNALIO」を導入。

学生は在宅でも24時間いつでも授業や奨学金、資格試験などの問い合わせが可能となり、窓口業務の効率化と学生支援の向上を図っています。

お茶の水女子大学

実社会課題をAIで解決 お茶の水女子大学がDX教材「NAIT」を導入

お茶の水女子大学は、新設の共創工学部のカリキュラムにディープラーニング教材「NAIT(ナイト)」を導入しました。

専門的な知識が不要で直感的に操作できるこのAIソフトを使い、学生たちは画像解析やモデル作成に取り組みました。

講義ではチームで社会課題をテーマにAI活用を実践。

衣類のシミ検出や魚の種別判定などを題材に、リアルタイム判定や発表を行うことで、実践的なAI体験を通じたDX人材育成が進められています。

東京理科大学

大学発インキュベーション施設に生成AIチャットボットを導入

東京理科大学の関連会社が運営するスタートアップ支援施設「Cross Point」では、生成AIを活用したチャットボット「SELFBOT」を公式ウェブサイトに導入。

ChatGPTと連携したこのシステムは、施設情報やFAQに即時対応できるだけでなく、ユーザーの質問に対して根拠付きで回答を提示するなど、より高度なサポートを実現しています。

導入準備の手間も大幅に削減され、情報更新も簡便。

スタートアップ支援におけるDX推進の一環として活用されています。

立教大学

問い合わせ対応の効率化へ、AIチャットボットを導入

立教大学は、ICTを活用した業務効率化の一環として、2021年8月よりメディアセンターにAIチャットボットを導入しました。

コロナ禍によるオンライン授業の常態化で問い合わせが急増する中、定型質問への自動応答を可能にするこのシステムにより、学生や教員は時間を問わず迅速な回答を得ることができます。

職員はより複雑な対応に専念できるようになり、全体の生産性向上にも貢献しています。

同志社大学

生成AIと連携した電子教科書を導入、個別最適な学びを支援

同志社大学は、2024年度春学期から「データサイエンス概論」などの授業で、生成AIを活用した電子教科書を導入しました。

この取り組みは、学習者ごとの理解度や習熟度に応じた柔軟な授業展開を可能にするもので、NTT EDXや実教出版との協働で実現。

AIとの連携によって教員の負担を軽減しつつ、学生の自律的な学びを促進することを目的としています。

AIアシスタント「DAIB」で授業支援を強化

同大学では、NTT西日本と共同開発したAIアシスタント「DAIB(Doshisha AI Buddy)」を、データサイエンス関連の必修科目で導入しています。

これは電子教科書配信サービス「EDX UniText」と連携しており、安全な環境でAIによる学習支援を提供。

学生は個別に質問を投げかけ、学びを深めることができ、より能動的な学習姿勢を育むツールとして注目されています。

PKSHAのAIチャットボットで学内対応を効率化

同志社大学は、自然言語処理技術を活用したAI対話エンジン「PKSHA Chatbot」を2023年春から導入。

学生や教職員からの問い合わせに対して、AIが即時対応することで、窓口業務の負担を大幅に軽減しています。

チャットボットの導入により、学内業務のデジタル化と効率化が進み、大学全体のDX推進にも貢献しています。

明治大学

事務業務にAI翻訳を活用、明治大学がグローバル対応を加速

明治大学では、富士通のAI翻訳サービス「Zinrai Translation Service」を導入し、約1000人の事務系職員が業務で活用しています。

海外協定校との契約書作成や、留学生向け資料の翻訳などにAIを活用することで、業務効率を大幅に改善。

職員はポータルサイトを通じて、日英・日中の双方向翻訳を簡単に行え、専門用語の辞書登録も可能で、翻訳の一貫性も保たれています。

グローバル化が進む中、翻訳作業の負担軽減と品質向上を同時に実現する取り組みです。

関西大学

総合情報学部にAIチャットボットを導入、問い合わせ対応を効率化

関西大学では、総合情報学部の公式ホームページにAIチャットボットを導入し、学生や利用者からの「よくある質問」への対応を自動化しました。

これにより、利用者は時間を問わずに必要な情報を得られる一方、職員側の業務負担も軽減されています。

チャットボットは自然言語処理により内容を学習し、徐々に回答精度を向上させる仕組みで、大学内の情報提供手段としての可能性を広げています。

東京センターにAIアシスタント「AIさくらさん」を試験導入、就活支援も

関西大学は、東京センターにAI接客システム「AIさくらさん」を試験導入しました。

このAIは学生や卒業生に向けて施設の利用案内や就職関連の情報提供などを行い、非対面かつ自動応答でのサポートを実現しています。学生の声をフィードバックとして蓄積し、就活支援に役立てることも目的の一つです。

教育機関としては初の導入であり、今後の活用拡大も期待されます。

群馬大学

群馬大学附属病院、「愛・チェッカー」で医療文書チェックを効率化

群馬大学は、生成AIを活用した説明同意文書(インフォームド・コンセント文書)の自動チェックシステム「愛(AI)・チェッカー(I・Checker)」を導入しました。

2025年1月から附属病院で本格運用が始まり、医療現場のDX推進の一環として、文書内容の正確性や網羅性の確認をAIで支援しています。

これにより医師の負担を軽減し、説明資料の品質向上と業務の効率化が期待されています。

近畿大学

生成AIで職員業務を効率化 ― Graffer AI Studioの試験導入

近畿大学は2024年初頭、生成AIを活用した業務支援プラットフォーム「Graffer AI Studio」を職員向けに試験導入しました。

学内の文書や資料を取り込むことで、高精度な情報検索や一括処理が可能になり、経営企画や広報など幅広い業務で効率化を実現。

AI活用の効果検証と職員のスキル向上を目的に、今後の本格展開も見据えています。

学生サービス向上へ、落とし物対応にAIを活用

2025年2月より、近畿大学は「落とし物クラウドfind」を東大阪キャンパスに導入。

学生はLINEから簡単に落とし物の検索が可能となり、AIによるマッチングで返却率の向上が期待されています。

職員の対応負担も軽減され、さらなるサービス強化にもつながる取り組みです。

高度な自動応答を実現するAIチャットボット「SELFBOT」導入

2024年10月には、ChatGPTと連携する次世代チャットボット「SELFBOT」を導入。

学生からの問い合わせに対応しながら、自動学習によって回答精度が向上。

教職員の負担軽減と、学生へのパーソナライズ対応の実現を目指しており、将来的には学習支援などの活用も計画されています。

AI型ERP「HUE」で業務改革を推進

近畿大学では2016年から、人工知能を搭載した業務支援システム「HUE」を導入。

人事や会計などの基幹業務を統合し、AIによるビッグデータ解析や業務提案、メンタルヘルスチェックまで実施。

業務の標準化と効率化を進め、教職員が本来の教育・研究に注力できる体制を整備しています。

津田塾大学

AIによる非接触型検温で感染対策を強化

津田塾大学では、キャンパスにおける感染症対策の一環として、AI温度検知システム「SenseThunder-Mini」を導入しました。

小平キャンパスの守衛所に設置されたこの機器は、1.2メートルの距離から約0.5秒で推定体温を検知する高精度なセンサーを搭載しており、来校者が端末に顔を向けるだけで、非接触かつ瞬時に体温を確認することが可能です。

守衛は画面を通じて発熱の兆候を把握でき、効率的なスクリーニングが実現しています。

これにより、学生や教職員が安心して学べる環境づくりに貢献しています。

埼玉大学

学内すべてをカバーするAIチャットボットを導入、問い合わせ対応の効率化へ

埼玉大学は、学生・教職員・外部関係者からの幅広い問い合わせに対応するため、全学的にAIチャットボット「ChatPlus」を導入しました。

学生向け・教職員向け・外部向けの3つのポータルサイトにそれぞれ最適化されたチャットボットを設置し、手続きや学内制度などのよくある質問に自動で応答しています。

質問に応じた回答候補をリアルタイムに提示する機能や、適切な相談窓口への誘導機能を備え、問い合わせの一次対応を担う「コンシェルジュ」として活用。

チャットボットの運用改善には各部署から選出された「アンバサダー」が関与し、データを活用しながら継続的にQAの拡充と質の向上を図っています。

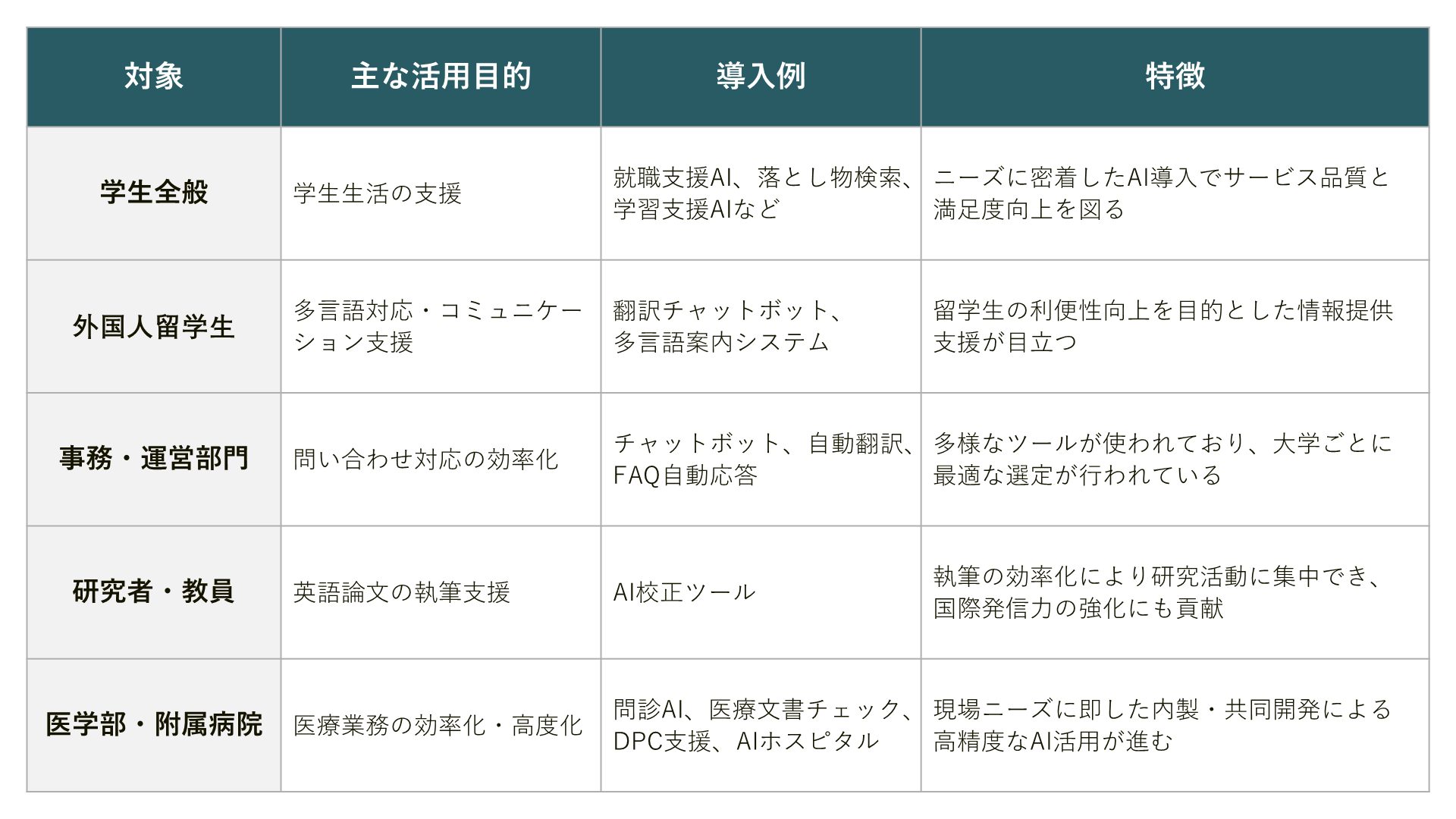

事例からわかること

日本全国の大学のAI活用事例からは、各大学のニーズや組織特性に応じた多様な導入のかたちが見えてきました。

共通して言えるのは、AIの導入が単なる業務の効率化にとどまらず、教育・研究・学生支援の質向上にもつながっているという点です。

まず、事務や運営部門では、問い合わせ対応の効率化が主な活用テーマとなっています。

チャットボットや自動翻訳ツールなどを通じて、教職員の負担を軽減しながら、学生・外部関係者への対応品質を向上させる取り組みが広がっています。

ただし、チャットボットツールは多岐にわたるため、各大学に合わせたツールを検討の上で導入されています。

研究者・教員向けには、英語論文の執筆支援ツールの導入が進んでいます。

特にAI校正サービスは、執筆にかかる時間を短縮し、国際発信力の強化にも貢献しています。

また、医学部や附属病院を持つ大学では、現場の課題に即したAIシステムを自ら開発・導入している傾向が見られます。

問診支援や医療文書の自動チェック、DPC業務支援など、専門性の高いAI活用が進んでいます。

留学生が多い大学では、翻訳や多言語対応に力を入れたコミュニケーション支援が目立ちます。

翻訳チャットボットや多言語案内の強化により、外国人学生への情報提供のハードルを下げています。

最後に、学生向けには、就職支援、落とし物検索、学習支援といった日常に密着したAI導入が広がっています。

この取り組みは、学生の利便性を高めるだけでなく、大学全体のサービス品質を高める重要な施策として機能しています。

このように、AIは大学のあらゆる領域で“実用レベル”に達しており、今後は活用範囲のさらなる拡大と、導入の質の向上が求められていくと考えられます。

まとめ

AIの進化とともに、大学現場におけるその活用も一気に広がりを見せています。

今回紹介した事例からは、AIがもはや特別な技術ではなく、教育・研究・運営のあらゆる場面に自然と組み込まれている現状が浮かび上がりました。

事務処理の自動化、英語論文の執筆支援、医療現場での実務支援、多言語対応の強化、そして学生生活のサポートまで──導入のかたちは多様ですが、共通しているのは「人の時間を取り戻す」ための工夫だということです。

生成AIをはじめとした新技術は、今後ますます教育機関に浸透していくでしょう。

その中で大学には、技術を使いこなしながらも、人間だからこそできる創造・対話・支援に力を注ぐ姿勢が求められます。

AI導入は当社にお任せください

当社(デジタルソリューション株式会社)では、お客様にご希望に合わせたAIの開発を行っております

- 画像判定システム

- スケジュール・シフト最適化システム

- チャットボット

- FAQ自動応答

- 学生×企業のマッチングシステム など

「何ができるのか知りたい」「まずは相談してみたい」など、お気軽にお問い合わせください